障害者施設の事例

自閉スペクトラム症の方への配慮不足から取り乱した事例

事例データ

投稿者

対応者 作業(職業)指導員

性別 男性

お相手

性別 男性

私が働く就労継続支援B型では、病院や介護施設で使ったタオルや衣服をクリーニングし、畳む作業を作業として取り組んでいます。

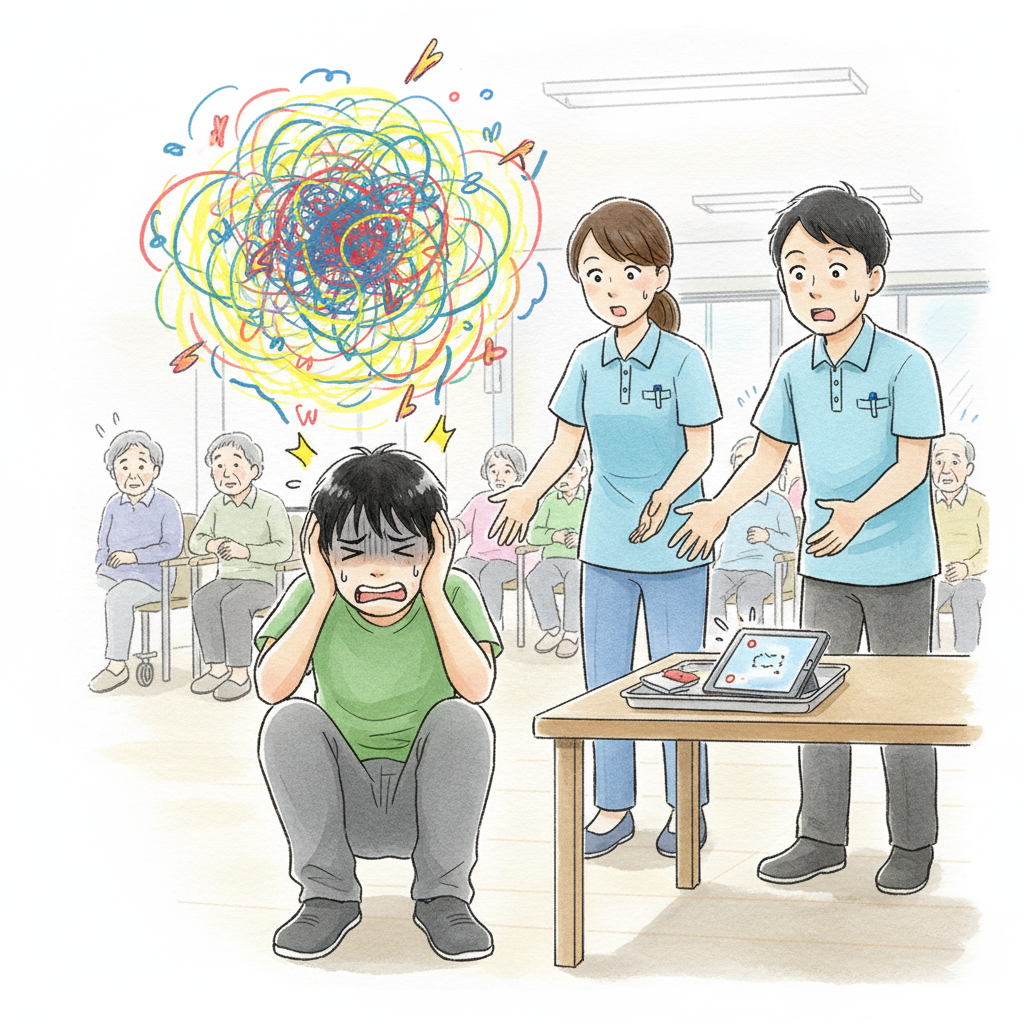

そこに自閉スペクトラム症(ASD)で「音に過敏」という特性をお持ちのSさんがいらっしゃいます。

ある日SさんとおしゃべりなNさんが並んで作業されていました。

NさんはひっきりなしにSさんに話しかけています。

それをうるさく感じたSさんは突然暴れ出し、畳んでいたタオルを部屋中にばらまいてしまいました。

良かった点

今回の事例では、トラブルが起きた後に自閉スペクトラム症(ASD)の特性を丁寧に振り返り、環境調整や「合理的配慮」の必要性に気づけた点がとても良かったですね。

特性に対する理解が深まったことで、支援者自身の対応力も向上し、今後同じような場面でも落ち着いて対応できるようになると思います。

事前に少し作業場所を工夫するだけで、Sさんも安心して作業に集中できたかもしれません。

トラブルを通して環境づくりの大切さを学び、利用者が安心して過ごせる空間を支援者自身が考えていけるようになったのは、大きな一歩ですね。

今後の支援にも必ず活かされる経験になったと思います。

改善点

自閉スペクトラム症(ASD)の特性をもっと理解し、作業する位置を配慮(合理的配慮)するべきだったと思っています。

前もっての準備が足りないとなかなか正しい作業はできないと思います。

なぜこんなことをするのか怒ってしまう前に、一人一人の特性をしっかりと配慮し事前の準備をすることで、利用者も働く人も安心して支援ができるのではないかと考えています。

今回も少し場所を離すだけで問題なく支援できていたはずです。

先輩福祉士からのコメント

なぜこのようなことが起きるの?

Sさんが突然取り乱してしまったのは、「音に過敏」というASDの特性を想定した配慮が不足していたからだと思います。

Nさんのおしゃべりが常に近くで続くことで、Sさんには「ノイズ過多な環境」となり、精神的ストレスが蓄積して耐えられない臨界点を超えてしまったのでしょう。

適切な配置や事前の配慮がなかったことが引き金になったと思います。

分析とアドバイスは?

まず、環境を変えること=静かな場所や距離を置くことが有効ですが、それだけでは十分ではありません。 Sさん自身が「音を遮る術(イヤーマフ、ノイズキャンセリングヘッドホンなど)」を持てるよう支援するといいですね。 また、Nさんには話しかける時間・頻度を調整してもらうようルールを決めることも必要です。 さらに、作業前に「静かな時間にするよ」「少しだけ黙って作る時間を作るね」と予告してあげると安心感を与えられるので、事前告知を習慣化すると良いでしょう。

参考文献

-

発達障害と感覚過敏の関係性 — 感覚への過敏さやその対応について解説

https://visit.aiai-cc.co.jp/column/supporting-sensory-kids/?utm_source=chatgpt.com -

発達障害者(ASDなど)への合理的配慮の例 — 作業環境や支援に関する配慮の考え方

https://www.welbe.co.jp/campus/worries/reasonable_accommodation.html?utm_source=chatgpt.com